「せっかく治療したのに、また悪くなってしまった」 「銀歯を入れたのに、数年後に取れてしまった」

こういった経験をしたことがある方は少なくないでしょう。歯科治療は決して永久に持つものではなく、一定の期間が経つと劣化し、再治療が必要になることがあります。しかし、多くの人は「治療したからもう安心」と考えてしまいがちです。本記事では、なぜ歯科治療は永久に持たないのか、その理由と対策について詳しく解説します。

1. 歯科治療が永久に持たない理由

1-1. 口腔内の過酷な環境

口の中は非常に過酷な環境にさらされています。毎日の食事や飲み物の摂取により、歯や治療した部分は温度変化や化学的な影響を受け続けます。

- 熱いものや冷たいものを頻繁に摂取すると、材料が膨張・収縮を繰り返す。

- 酸性の食品(炭酸飲料や柑橘類など)が詰め物や被せ物の接着剤を劣化させる。

- 強い咬合力がかかることで、詰め物や被せ物が破損することがある。

1-2. 治療材料の耐久性には限界がある

現在の歯科治療に使われる材料は進化しているものの、どんなに優れたものでも劣化は避けられません。

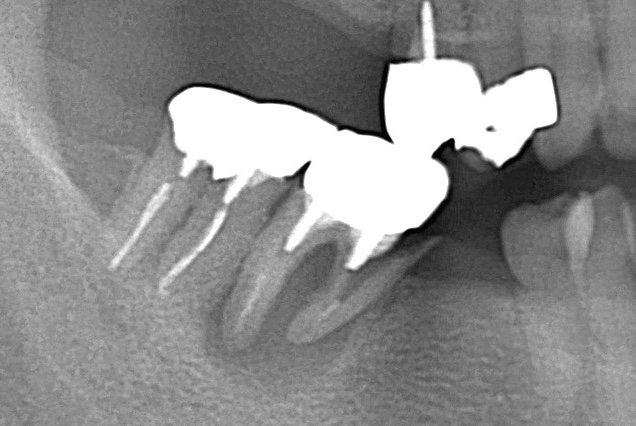

- 銀歯(メタルインレー):金属は摩耗や腐食することがある。

- コンポジットレジン(白い詰め物):プラスチックの一種で、時間とともに変色や摩耗が起こる。

- セラミック:比較的長持ちするが、衝撃で割れることがある。

1-3. 歯や歯茎の変化

治療をした後も、私たちの歯や歯茎は変化し続けます。

- 歯のすり減りや移動:時間とともに歯の位置が変わることで、被せ物や詰め物が合わなくなる。

- 歯茎の退縮:加齢や歯周病の進行により歯茎が下がると、治療した部分が露出し、虫歯や知覚過敏のリスクが高まる。

- 神経の変化:神経が死んだ歯(根管治療をした歯)は脆くなり、破折のリスクが高まる。

2. 治療を長持ちさせるためのポイント

2-1. 適切なメンテナンスを行う

歯科治療を長持ちさせるためには、適切なメンテナンスが不可欠です。

- 毎日のブラッシング:フッ素入り歯磨き粉を使い、正しい方法で磨く。

- デンタルフロスや歯間ブラシを使う:詰め物や被せ物の周りには歯垢が溜まりやすい。

- 定期検診を受ける:歯科医院での定期的なチェックが、早期の問題発見につながる。

2-2. 咬み合わせの管理

強い咬み合わせの力が詰め物や被せ物にダメージを与えることがあります。

- 歯ぎしりや食いしばりの癖がある人は、ナイトガード(マウスピース)の使用を検討する。

- 咬み合わせの調整を歯科医院で行い、無理な力がかからないようにする。

2-3. 適切な治療材料を選ぶ

治療を受ける際には、耐久性や自分の生活習慣に合った材料を選ぶことが重要です。

- 咬む力が強い人には金属系の補綴物が適している。

- 審美性を重視する場合はセラミックがよいが、破損リスクを理解しておく。

- 保険治療と自費治療のメリット・デメリットを考慮する。

3. 「治療したら終わり」ではなく「メンテナンスが始まり」

多くの人が「歯科治療=完治」と思いがちですが、実際には「治療はスタート地点」であり、そこからのメンテナンスが重要になります。

例えば、

- 虫歯を削って詰めたとしても、詰め物の周囲に新たな虫歯ができることがある。

- インプラントを入れたとしても、歯周病(インプラント周囲炎)になれば脱落のリスクがある。

- 歯の神経を取った歯も、適切にケアしないと折れてしまうことがある。

歯科治療はあくまで「機能を回復させるための手段」であり、「永久的なもの」ではないのです。そのため、治療後のケアをしっかり行い、長く健康な状態を維持することが大切です。

まとめ

歯科治療が永久に持たない理由は、口腔内の過酷な環境、治療材料の耐久性の限界、歯や歯茎の変化などが関係しています。しかし、適切なメンテナンスを行うことで、治療の寿命を延ばすことは可能です。

大切なのは、「治療をしたら終わり」ではなく、「そこからのケアが始まり」という意識を持つこと。日頃のケアと定期検診を続けることで、治療をできるだけ長持ちさせ、健康な歯を維持していきましょう。

当院のInstagramはこちら

当院のInstagramはこちら